日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣

生と死の極限に生きて

国境の街・穆稜站へ

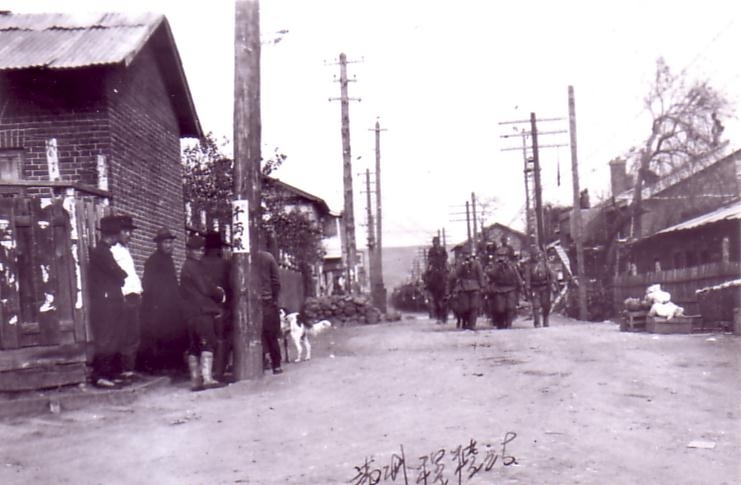

穆稜站の街

さて延壽より移駐し、第三大隊は梨樹鎮、連隊本部外主力は穆稜站に移駐した。

穆稜站は牡丹江より東北東にあたり、ソ連国境の至近距離にある。

梨樹鎮はなおそれより北にある。

穆稜站はもともと白系ロシア人がつくった街という。

鉄道にそって中国人の店らしい家が立ち並ぶ小さな街である。

兵舎はなだらかな丘の上にある。

在満駐屯地としてはもっとも長く駐留をして新発田原駐地に帰還するまでいた。

ソ連の呼吸が伝わってくるようなところであった。

私は穆稜移駐後間もなく下士官候補者として陸軍教導学校に準ずる教育を受けるため一面披に集合を命ぜられた。

この記事を書き始めた平成六年、黒龍江省並びに哈尓賓(ハルピン)市と聖籠町が交流をはじめたときの窓口となってくれた黒龍江省外事辨務公室の王英春氏がこの一面披の副市長として赴任されたとのことで私に「是非来ませんか」といってくだされた。

王英春氏には、私が職業軍人として在満・日中戦争に参加したということを話していなかったことで、未だに決心をしかねている。

この一面披で私は下士官になり、職業軍人としての最終的な仕上げの教育を受けることになる。

この頃一緒に入隊をした旧制中学卒業以上の学歴のある六名のうち、三名が甲種幹部候補生に選抜された。

その他の者から下士官候補者が選抜されたのは私を含め四名で前に記したとおりである。

連隊全体の候補者の中には旧制中学卒業者、乙種中学校を出た人も随分いた。

同村追分集落の天野達男君も新発田農学校卒業である。

連隊では五十六人が教導学校教育を受けることになった。

軍隊というところは、この学校を卒業するときの成績序列が今後の進級順位となるのである。

しかも上位進級者は、曹長に進級すると陸軍士官学校の受験資格が与えられ、順調にゆけば陸軍少佐までは進級できる仕組みになっている。

私の場合、学歴は高等小学校卒業(当時)である。

その後の青年学校卒業や早稲田大学の通信講義録等は学歴とならない。

今後の成績査定で、どの程度の実力が発揮できるのか分からない。

下士官として必要な資質、技能を修め、部下を与えられて戦力の一部を構成する核となるのだ。

当然人間性、学術、教養、体力、精神力、武技等々にわたる。

自分が独学であれ一生懸命に自分の人生を切り開くために自己流の勉強をしたことが、この軍隊の、しかも幹部教育の中でどれだけの水準に評価されるのか、その最終的な場なのである。

結果は六位で卒業することができた。

そして選抜されて第一大隊本部付となり、大東亜戦争のビルマ作戦時は連隊本部付人事係として連隊准士官下士官の最右翼に列していただいた。

これに先立ちビルマ・バセインで少尉候補者として士官学校入学試験を受験をした。

しかし折角合格したものの内地に帰る便がなく、遂に入学の機を逸した。

そして昭和十三年六月一日、念願の陸軍歩兵伍長に任官、職業軍人としての第一歩を踏み出したのである。

あれ程熱心に私を職業軍人になれと奨めてくだされた中隊長、三田清四郎大尉は、私と同じ平原鎮の突撃戦闘で重傷を負われて内地送還となり、私の任官した姿をお見せすることはできなかった。

私が満二十歳の歳である。

任官と同時に原隊復帰をして第一中隊第一分隊長を命ぜられた。

時を同じくして亀岡隆雄士官候補生が私の分隊に配属された。

三名の候補生が連隊に配属されたが、その最右翼候補生は、その連隊の第一中隊第一分隊に配属されるのが通例になっているとのことだった。

亀岡氏は軍人としても威張らず、先にも書いたが軍人らしくない温厚な人格者であった。

復員後は政治家としてもあの時代、右翼大臣として立派な業績を残された。

後年、ガダルカナル島の陣地で食糧が途絶えた頃「長谷川曹長、食べるものをもっていないかね」と伝令を寄こしたものだった。

幾多春秋に富んだ人生を閉じて私の逝くことを待っておられることと思う。

穆稜站の兵舎

私は分隊長といっても二十歳である。

この頃は昭和八年徴集兵の古年兵も召集されておったが、軍隊という組織力と郷土部隊であるために、統制が乱れることはなかった。

そして仮想敵国としてのソ連を目前にして連日連夜の猛特訓であった。

『昭和十三年十二月一日任陸軍軍曹』

異例の早い進級であったようだ。

この穆稜站駐屯では、支那事変の経験を生かして最も充実した訓練が行われた。

昭和十三年八月に実施された旅団総合訓練は、猛暑の荒野で完全軍装をして落伍者を出すことなく総合力を競う訓練である。

この猛訓練のため連隊で三名の死亡者を出した。

戦争に大切な戦力の兵士を訓練で失うことはいけないということで、師団長命令で中止となった。

またソ連国境における関東軍大演習のため事前の兵要地誌の調査が行われ、我が第一分隊も参加した。

殆どソ満国境すれすれの線を調査する。

うっかりすればソ連国境に踏み込み、或いはソ連軍監視隊と衝突の懸念もある危険が伴う調査である。

出発して調査のために前人未踏に等しい密林や湿地帯を踏破して行く。

加えて豪雨に見舞われ、地図も不明確のところ磁石も効かなくなる状態。

森林地帯は想像を絶する広さである。

湿地にはマムシ(蝮)がうようよしている。

仙台の工兵隊が伐採をしながら先導してくれた。

夜の食事に、このマムシを捕らえて肝をとって、イカの塩辛のように飯盒の蓋に盛り生のまま醤油をかけて食った。

当時の軍隊携帯食糧は、米、粉醤油、味噌、牛缶、玉ネギ等であった。

マムシと玉ネギの食い合わせが腹の中で反応したらしく、夜半になって腹痛をおこして七転八倒の苦しみとなった。

衛生兵だけでは手当てのしようもなく四名が死んだ。

豪雨と密林、加えて磁石と地図が作動しなくなり、方向を見失って進めなくなった。

食糧も尽きてくる。

疲労がひどく脱出不可能かと思われた。

予定計画をした日程も既に過ぎている。

ソ連領域を侵したら大変なことになる。

焚き火をして狼煙を上げ救援を待つことにした。

幸い効を奏してヘリコプターが誘導、脱出をすることができた。

こんな苦労をした調査資料も生かされることなく、我が国が力尽き、敗戦の気息奄々、終戦前夜ともなる時、不可侵条約を一方的に破棄して宣戦を布告し、この調査ルートから穆稜站方面へ侵入して無抵抗の罪なき在満邦人を含め、関東軍など日本軍の将兵を抑留して多数の日本人を無惨に殺戮したソ連人であった。

永久に忘れることのできないことは前述にも記したとおりである。

あの兵要地誌調査の思い出が終戦時直前の惨事と重なって限りない怒りと恨(うら)みが心に燃える。

国境の街・穆稜站へ

この頃我が国は戦時色が濃くなっていたようである。

殺風景で娯楽施設もない荒野に駐屯している若者にとって、唯一の楽しみは故郷から届く手紙と慰問であった。

慰問袋の多くは御婦人の方や可愛い女子学生からであった。

後日談になるが、これが縁で結婚した人も多かった。

私も在満期間、二人の方と文通を続けた。

恋愛経験もなく満州の荒野の殺風景なこの地に立つ青春に、顔も知らない勿論会ったこともない女性からの手紙である。

ほのかな青春の香りが立ち籠め、漂ってくる瞬間であった。

そんな文通をしているうちに何かしら意志が通じ合ってくる。

未だ見ぬ者への憧れのようなものだったかもしれない。

青春を潤してくれ励みにもなった。

一人は新潟市上大川前のY病院の看護婦さんであった。

私が大東亜戦争に参加、ジャワ島に駐留していたとき、「わたしも赤十字従軍看護婦としてジャワへ行きます」という一通の手紙を受け取った。

時既に我々が新任務の作戦命令によってジャワ島を後にする直前であった。

その後、ジャワ島に来られたことであろうが、恐らくガッカリされたことと思う。

我々はその後内地との連絡文通は一切出来ない状況となった。

復員後、初めて週刊誌が発行され、某週刊誌を見たら彼女の結婚記事が掲載されていた。

それは半身不随となった傷病兵に同情した結婚が紹介されていた。

彼女らしい情熱とロマンを求めた美談としての戦後記事であった。

残念ながらあの週刊誌は紛失してしまい住所が不明のまま今日に至っている。

もう一人は最も多く文通をした方であった。

私が昭和十五年、満州から帰還して大阪に上陸したとき、当時の県内新聞であった新潟新聞の紙面に第一大隊本部の先頭を行進している私の顔写真が掲載されていた。

その写真を見られて新発田駐屯地までK女が迎えに来てくださった。

一緒に村上の彼女の実家に行った。

そして父親、兄に紹介された。

それまでの文通で、お互いに人柄等は分かっていたところであったので、退役軍人(軍医)であった父親は「お互いよろしかったら」と結婚を許してくだされた。

そこで口頭ではあるが婚約をしてきた。

当時職業軍人の結婚は、憲兵隊が連隊長の要請により身元調査をし、連隊長の許可が必要であった。

しかし昭和十五年十一月に帰還し、昭和十六年十二月三日には習志野(千葉県)進駐という大東亜戦争前のあわただしい時でもあり、彼女とご家族から頂いた御厚志は有難く感謝を申し上げながら、婚約は解消させてもらった。

束の間の交際であり、手もふれ合うこともなかった。

現代の若い人には考えられないことと思う。

そんなことが青春の淡い想い出であり、戦場では心の糧として潤してくれた。

今でも美しい想い出として蔵ってある。

人それぞれ違いはあっても我々の青春とは何であったのか。

男ばかりの社会にあって、ひたすら国家防衛に殉じて、再び戻らない若さが通り過ぎて行ったのである。

今の時代からみれば前述のことは恋愛のうちに入らない、行きずりの人程の出来事に過ぎなかったであろう。

しかし、そうした時代に育ったのだから、みんな同じ道を同じ速度で歩いたのである。

穆稜站の兵舎直前に標高五〇〇メートル位の山があった。

故郷の越後山脈に形が似ており四季折々の変化を見せる。

この山をスケッチして手紙に添えて出したものだ。

今考えると、異郷の殺風景で何一つ娯楽施設のないところに、何を拠りどころにして過ごしていたのであろうか。

見方によっては流刑にされたようにも思えた。

しかし、当時の生活を思い出してみると、若さのせいもあったのか、なんとなく楽しかった。

週一回の外出では僅か五〇〇メートルくらいの現人街、清流のある穆稜香煙を気の合った戦友と連れ立って歩くだけでも満足であった。

街の中にある土間構えの店には、時たま白系ロシア人がウォッカを飲んで楽しく歌を唄っていることがあった。

いかにも国境の街らしい雰囲気があった。

兵舎の裏は丘がうねり続いており、そこは練武台と名づけた朝晩の演習場でもあった。

遥か彼方に拡がる丘。

終戦直前、おそらくソ連軍はこの辺からも穆稜站を襲って来たのであろう。

日本軍は既に戦う兵器弾薬もなく追われ、逃げ、さ迷ったことであろう。