日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣

生と死の極限に生きて

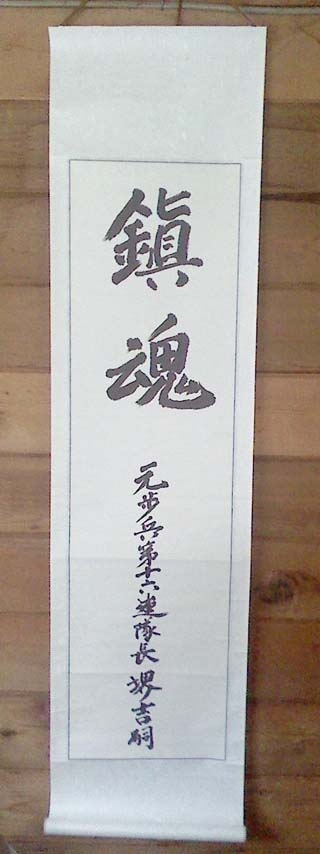

堺連隊長の直筆「鎮魂」

歩兵第十六連隊の歴史を閉じた陸軍大佐、堺良吉嗣連隊長に捧げる

私が在隊した新発田歩兵第十六連隊の編成、組織の特徴的なことは、少なくとも連隊長、大隊長、中隊長の士官学校出の人達は九州、広島出身が多かった。

兵は越後の壮丁である。

この組み合わせが妙に組織力を強めたのではないかと思う。

堺吉嗣連隊長も九州大牟田市の出身であった。

堺連隊長はガダルカナル島ルンガ飛行場奪回作戦に失敗し、失意で敗退する我々をアウステン山の山腹で勇気づけ、あの激戦で生死の極限の中、最後まで陣頭に立ち、厳然たる統率をして撤退作戦を成し遂げられた。

その後ビルマで胸部貫通銃創で入院された。

この間、陸軍大佐、井上晴男連隊長が赴任されたが、退院されるや即戦線に復帰連隊長の任に就かれた。

恐らくご本人の強い意志によって継続復帰されたことと考える。

それ程に連隊を愛し部下に愛着を持っておられた。

そして六十有余年にわたり連綿と続いた歩兵第十六連隊の最後の連隊長として、その幕を閉じ、お別れをした。

しかし郷里、福岡県大牟田市大字四箇に帰られても私共を忘れることなく年に一度、五月三日には必ず新発田市で開催される越佐招魂祭と旧歩兵第十六連隊戦友会(あやめ会)には九州から出かけて来られたのだが昭和六十一年、九十六歳の長寿を全うされ、逝き戦友の世に旅立たれたのである。

この堺連隊長の人柄と統率力が終戦で混乱し、迷走し勝な若者の血を鎮め、内地に帰還、復員完結を見たのである。

戦場という異常な場面にあっては、命を預け、生死を超越して信ずることのできる指揮官のみがその資格を評価できる。

いたずらに権力を行使して生殺与奪の脅威を与えるのみでは戦力を生み出せない。

歩兵第十六連隊が歴史を閉じるにあたり、輝かしい栄光と誇りを飾られたことは、名連隊長としての堺良嗣氏の偉大な業績に負うところ大である。

最後の十六連隊長の堺吉嗣氏(右)と第一中隊長の川勝正夫氏(左)

戦後雑感

国敗れて山河あり

実感である。

あの仏印で終戦、そして失意と虚脱、故国が崩壊に喘いでいるという情報で彼の地に残った戦友も居た。

戦場となった多くの国々を経て悲惨な様相を目にして、今茲(ここ)に夢見た祖国の土を踏むことが出来た。

敗戦の実感は、上陸と同時に我々の行動を律する進駐軍によって味わった。

軍隊組織の解体。

上陸地点広島港から故郷までは各個毎の行動である。

入隊以来初めての個人行動である。

統制力のない社会に放り出された我々は行動の規範がない。

自分の意志に従って目的を定めてゆかねばならない。

幸いなことに郷土部隊の関係で、これまでの集団行動の延長で概ねまとまって故郷を目指した。

沿線の混雑、混乱に触れて初めて敗戦国なのだと更なる実感が湧く。

前後の状況は皆目分からないが、我々が戦場で経験をした修羅場から見れば、優秀なる日本民族が健在する限り祖国の復興は必ず出来るという自信を得た。

仏印での情報は、目にするものが無いほどに荒廃した祖国になったと聞いた。

だから現地に留まった戦友がいたのだ。

しかし汽車の窓から見える風景は案外しっかりしているではないか。

我々が戦争を通じて得た体験を生かし、逝くなった戦友に想いをいたし苦労を惜しまず、我々が中心になって復興に努力しなければならない。

なんとしても祖国と民族の為にと思った。

復員する将兵の中には既に立派な社会的地位を得て居る者、あるいは経済人、企業経営者もおられ、それぞれが故郷へ向けて出発していった。

しかし戦争で結ばれた絆は固く強いものであった。

忽ちにして戦友会が結成された。

名誉や利害を超越した友情と、もうひとつは逝くなられた戦友の為にやらなければならないことがあったからである。

それは、

1. 各戦場で持ち帰れなかった御遺骨の帰還事業。

2. 戦死戦友の慰霊顕彰、遺族との交流、弔意。

3. 戦場となった各国、国民との親善、交流。

4. 各戦場慰霊巡拝。

5. 戦友相互の親睦。

6. 平和への願い。

こんな願いを籠めて、お互いの消息を確かめ合ったりして名寄せでは当初千名余りの会員が記録された。

その名称は第十六連隊衛戍地の新発田城が「あやめ城」の呼称から「旧歩兵十六連隊あやめ会」とした。

想いを戦場に馳せる時、今の社会生活の中で見ることの出来ない人間愛、苦しみ、悲しみ等、織り成す感情が交錯したことに話題が集中し、何度会っても同じ話になり、何回繰返しても飽きることが無い。

これが戦友の集いなのである。

建立した鎮魂碑に英霊の冥福を祈る

人間は物がないときが最も綺麗な心の絆が出来る。

我々はあの当時の美しい心を失わないようにお互いが意識している。

それだけでも戦友会の意義は大きいものがある。

そして現在、新しく加入することのない会員であるが、経験の無い者からすれば奇異と思われるような親睦団体として行動を続けている。

会員は年を追って物故者となり、激減してゆく。

恐らく最後のひとりになるときがくるのである。

この戦友会活動の中で、北支事変、ノモンハン事変、を語れる人は少なくなった。

もっとも多くの戦死者を出したガダルカナル島、ビルマ(ミャンマー)については多くの慰霊巡拝団が訪れ、慰霊塔の建立事業や現地国民との親善交流等、国際交流の一助となっている。

さて終戦後生還した戦友の社会活動であるが、それぞれの地域社会において有力な中枢となって、祖国の復興に関わって来た。

特に亀岡高夫氏のように政治家として国家の枢要に参画をした人、或いは行政、企画、経済、教育、文化、福祉等の広範な分野において活躍をして来た。

戦友の胸に去来するものは、どうせ戦場で生きながらえた命である、粗末にするわけではないが、逝くなった戦友に恥じない人生を懸命に生きた、といってよいと思う。

そしい今、戦争を知っている人々の世代が終わり、新しい時代を迎えている。

庶幾く(こいねがわく)は子々孫々までの平和と、世の中に豊かな心が満ちて、幸福を享受しながら余生を閉じ、戦友の待つ悠遠な彼方へ行くことである。

インドネシアを訪ねて

平成七年六月上旬、私は一週間の日程でインドネシアを訪問した。

インドネシアは人口・一億八千万人、人種・二百五十、面積・日本の約五倍、州数・二十七、島嶼・一万三千。

大東亜戦争において昭和十七年三月一日、第十六軍(新発田歩兵第十六連隊)はこのジャワ島に上陸をした。

上陸後間もなく軍政を布いて秩序の維持、占領政策を行った。

オランダの植民地政権を駆逐したが、インドネシアの完全独立を果たさないまま、日本は敗戦となった。

その後、インドネシアは、民族意識に目覚め、オランダ植民地支配からの開放を求め武器を手にし、ついに独立を勝ち取った。

この図式はビルマ、マレーシア、ベトナムも同様な経緯で独立した。

五十三年という歳月は遠い。

私共の聖籠町は開発によってエネルギー基地となり、インドネシア・アチエ州のアルンで産出した液化天然ガスの受け入れ基地となった。

これがための関連で公用出張として三回インドネシアを訪れているが、私的な旅行としては五十三年ぶりの旧戦場で、感懐更なるものがあった。

バンタム湾上陸後、第十六軍司令官今村均中将の旗船・龍城丸の輸送指揮官書記として乗船、メラク・ボジョネゴロの海岸において敵の魚雷攻撃を受けて撃沈された。

その後擱座をした。

この船体を確かめたいというのも旅行目的のひとつであった。

当時、一緒に乗船していた人々はガ島戦、ビルマ戦で戦死、さらに復員後に逝くなるなど、残っているのは私と長野県伊那市出身の通訳官であった村松良平氏のみである。

今回はこの人との二人旅であった。

村松氏は戦前よりの貿易商でインドネシア語は堪能、地域全体にも精通している人である。

氏は大東亜戦争直前、大本営の招請によってジャワ島の地勢や諸情報について詳細な諮問があり、我々が知る以前に極秘事項として感知していたという。

また我々が千葉県習志野に進駐した際、通訳官として十六連隊第一大隊に配属された。

そして我々がガ島作戦に出撃後はジャワ島に残り軍司令部付となり、敗戦後はインドネシアの独立戦争に協力、スカルノ大統領の側近でもあった。

氏は毎年数回、インドネシアを訪れている。

お陰様で通訳官付でジャワ作戦のことや国情などを聞くことが出来た。

まず上陸地点であったボジョネゴロから正確に案内をしていただいた。

魚雷攻撃をうけて擱座し、沖合に僅かな船体を見せていた龍城丸の姿は、既に撤去され、消えていた。

液化天然ガスで聖籠町と関係の深いインドネシアの国営会社「プルタミナ」がバンタム湾一帯に石油化学関連施設を建設しており、多くの船舶が航行するために撤去したとのこと。

今は静かなさざ波を見せる海面となっている。

あの激しい海戦のあった面影はなく、平和そのものである。

海岸に出る細い道を歩いていたとき、路上に大蛇が横たわっていて、我々が通り過ぎるのを珍しく眺めていた。この海岸から第二師団を主力とした第十六軍が上陸を果たした歴史を思う時、つい最近のようにも思えるし、また遠い歳月によって変わり果てた海岸地帯の様相を見ると、当時のことが信じられないような気がした。

インドネシアは独立して五十年の歳月を経たが、三百五十年という長い間、オランダの植民地として支配隷属され、搾取されてきた。

その苦しみ、悲しみを思うとき胸に痛みを感じた。

解放後、独立した国民の文化教育、経済には活気が感ぜられた。

しかし、オランダが統治時代に遺した各種の施設、遺産はまだ使いきっていない感じである。

例えばバンドン市とジャカルタ市の中間に位置するスカブミ市にオランダ人が造った素晴らしいリゾート施設がある

。

保養、行楽、美しい景観を備えている。

これらの施設は勿体無いが殆ど利用されていない。

ホテルの家具や調度品は実に立派なものであった。

やはり発展途上国としては、現在の経済状況ではその余裕が無いのかもしれない。

しかし、一部高官、企業者の中には素晴らしい豪邸を構えている。

植民地時代にはオランダ人とインドネシア人との経済格差に大きなものがあったが、現在の国民間に生じている貧富の差は異常である。

特に為政者、官僚の蓄財は大きいとのこと。

これらの均等化が将来の課題であろう。

建築施設も高層建造物が目立つが、何かしら空々しい感じがして重量感がない。

それに都市、地方共に生活環境整備に至っては甚だ劣悪である。

政治、行政組織については詳細に知る機会を得なかったが、中央集権的な弊害がハッキリと窺えた。

地方自治行政組織についての改革が必要なのではないか。

公共投資についての不均衡が目に見えて感ぜられた。

次に我が国に対する国民感情であるが、今次の訪イは全くの民間交流であった。

しかし、”ホカテン・ボゴール会”といって、インドネシア民族と共に独立戦争に参加協力、指導をした人達の団体が同行して、その関係で州副知事をはじめ、市長などの要職の方々、軍幹部と直接面談する機会がもたれた。

これらの方々は同民族同志のような親しみをもって交流しておられた。

インドネシアの人々が口にされたことは、

「三百五十年の間、他国の侵略をうけて長い間眠っていた。苦しみの歴史であった。日本軍が上陸をしてその眠りを覚ましてくれた。これからは自分達の力で国造りをしていかなければならない。そのためには多くのことを日本に学ばねばならないことがある。日本に感謝していると同時に、これからも人的交流を深めていただきたい」

と熱を込めて話された。

民族独立を得た事の喜びは、五十年を経た今日実感として味わっているかのようであった。

それが日本に対する感謝として表れている。

日本の為政者をはじめ、みんなに聞いて貰いたい話が沢山出された。

インドネシアも独立するため多くの人命と犠牲を払っている。

これらの犠牲者は国民的英雄として、その場所も”英雄墓地”と名付け、コンクリートには個人毎に記名して丁重に埋葬されている。

国民は政党、宗派を越えてこれを尊厳視している。

私達が基地に訪れたとき、我々とインドネシア独立に関わった人々五十人が整然と並び、退役されたインドネシア軍人の号令で黙祷、敬礼で祈りを捧げた。

独立のため国家に殉じた人達であり、功を称えることが国民道徳の一環となっている感があった。

ここで考えたことは、国家民族の独立という意義の重みである。

侵略、そして植民地化され、搾取、自治権や民族の自由を失い、他民族に支配された苦しみ、悲しみを思うと現在の喜びが分かってくる。

我が国には経験の無いところである。

我が日本が五十年前に何百万人の犠牲を払ったことの意義を対象的に考えてみるとき、その内容と質において異なる点はあるにしても、少なくとも第一線で逝くなった人々の心情は国家を、そして民族を、同胞の幸せを願って命を賭けたことであろう。

ところで現在の世論は、戦争をすべての悪として断じている。

これからの世の中、どのように動いて行くのか予断を許せない。

憲法第九条の表面部分のみを見て、戦争は厭だと言っても、それだけで戦争は回避することは出来ない。

もっと深層に迫ってその意とするところを掘り起こしていかねば真の平和は期待出来ないだろう。

この度の旅行は、少なくとも逝くなった戦友の意義づけのためにも有効な旅であったことをよろこんで擱筆をする。