日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣

生と死の極限に生きて

大東亜戦争========ビルマ

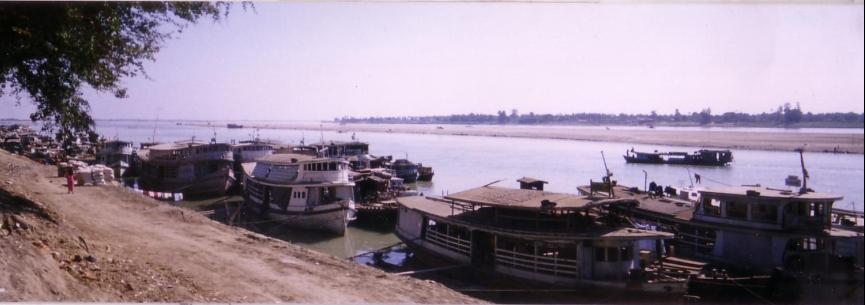

悠々と流れる大河、イラワジ河

マライ半島イポー

フィリピンにおける駐留は平穏な日々であった。

ガダルカナル島(ガ島)で失った兵力は既に補充されており、これらの基本的再建業務と、ガ島戦死将兵遺骨の内地送還も終わり約五ヶ月を経過した。

昭和十八年十月十二日マニラ港出港、同月二十日昭南港(現在のシンガポール)着、同月二十五日マレー半島ベラ州イポー着。

ここで専ら補充部隊を含めた訓練が行われた。

イポーは椰子林が多く、マラッカ海峡に近い涼風が吹き抜ける静かな住みよい街である。

たまたまこの季節の夕方になると街中の電線には隙間のない程にツバメが止まる風景が見られる。

おそらく日本からも来ていることだろう。

ツバメに口が効けたら聞いてみたいような気がした。

このイポーにはキンターの錫工場があり、世界の六割がここで生産されているという。

露天掘りであって、掘った後は広大な湖のようになっている。

この湖にロブスターを養殖していて大変美味しい。

ここでの任務は次期作戦準備と同地域の警備である。

二ヶ月間の滞留であった。

昭和十八年十二月三十一日

明日は昭和十九年一月元旦を迎える夜であり、久しぶりに餅米の配給を受け、餅を搗くのを楽しみにしていた。

私一人が事務室に居ると、けたたましく電話が鳴った。連隊本部に命令受領に来いということであった。

直ちに出動である。

休む暇も餅を食う暇もない。

そのまま貨物列車に乗り込む。

行き先はビルマである。

ビルマ作戦参加

昭和十九年一月三日、泰面(現在のタイ)国境通過。

ビルマに入ると汽車は思うように走らないので停車時間が長い。

停車すると、どこからともなく子供達が寄って来て愛国行進曲を上手に歌って聞かせる。

多分、既に進駐をしている部隊の人達が教えたのだろう。

ビルマの平原も広い。

満州の荒野に似ている。

着いたところがイラワジ県バセイン郡キャウンサであった。

連隊本部はバセイン、第一大隊はネグライス岬のキャウキャウといって、ベンガル湾に面して飛び出した突端の貧しい漁村であった。

我々はそこから深い竹林を歩いて海岸に出て陣地を構築した。

この辺の家は竹で造った高床式で、床の下には大きな深い穴が掘ってある。

ベンガル虎で有名なところ、竹に虎というが、延々と竹林が続く地域である。

今の季節は雨季である。

毎日の豪雨がジメジメする。

岬の先に我々がダイヤモンド島と呼んでいた無人島があって、そこでどれだけの亀がいるのか、明けても暮れても亀の卵ばかり食わせられた。

毎日土地の人が小船で積んでくる。

最初は珍しかったが毎日なので参った。

鳥の卵よりざらつく味であった。

ここには野菜がなかった。

カンコンといっておったが、サツマ芋の葉っぱと茎の部分、これも毎食である。

虎は一頭も出てこなかった。

戦時名簿には警備となっていたが、インパール作戦への待機である。

インド洋から吹く季節風のためか気候は高温多湿で、連日の雨であった。

加えて生活環境が劣悪でコレラ、ペスト、アメーバ赤痢、マラリア、レプラ等、悪性の伝染病が敵の如く襲いかかってくる。

民族はカチン族、ケン族、モン族、中国人、インド人等による多民族国家であった。

仏教国であり日本人と相似点が多く、生活文化は同化しやすい。

それに地下資源が豊富で石油、鉛、亜鉛、タングステン、宝石類があるが、これらの資源はイギリスの植民地として支配されて、ビルマ国民には還元されることなく、イギリスが巨利を得ていた。

従ってビルマでは産業として成り立っている工場は全然なかった。

植民地政策によって、教育は閉鎖的で、愚民政策のせいか文化度も低い。

気の毒な民族であった。

しかし食糧だけは充足されており表情は豊かであった。

しかも現在は、世界で最も親日的国であり、国民は日本に憧れ、尊敬している。

大東亜戦争ではイギリスを駆逐して開放され「モコック」の獄中からバ・モウ博士を救出して昭和十八年八月一日、ビルマはこのバ・モウを首班とする独立国家を建設して我が国と協力、大東亜戦を戦うことになった。

一方、我が国はビルマ方面軍を新設してその防衛を固め、総兵力十ヵ師団をもって終戦まで屍山血河の激戦を続けることになったのである。

このように我が国はビルマに大変な迷惑と犠牲をかけた。

にも拘らず戦後、ビルマは列国に率先して対日平和条約を結び、限りなき友情を示してくれた。

しかしビルマの開放独立、或いはインドの志士チャンドラ・ボースの仮政府設立等、アジア開放の大理想は、これを実現するための国力が伴わず、戦局は日に日に急迫を告げるに至った。

我々がビルマに進出した昭和十九年一月は、既にビルマの制空権、インド洋の制海権を奪われ、膨大な物量の前に我が軍は末期的症状になっていた。

これは辻政信参謀の著書にある通り”十五対一”そのものであった。

八月一日、十六連隊は出動命令を受けて、明妙---ラシオ---芒市---中国雲南省龍稜へ向けて出発した。

当時龍兵団は龍稜周辺で中国第十一集団と激戦中であったが、その戦力は限界に達し、芒市付近に兵力を集結中であり、拉孟、騰越、平戞の守備隊は敵の重囲に孤軍奮闘を続けていた。

一方、ビルマ方面軍はインパール作戦の敗退に伴い、インパール方面の敵に対しチンドウィン河以西の地区で持久し、一方では怒江以西の北ビルマにおいて敵の印支連絡を遮断する必要に迫られた。

これが為、第二師団(勇兵団)は第二十八軍より第三十三軍の指揮下に移された。

「十六連隊は速やかに雲南方面に転進し、芒市付近に集結して爾後の攻撃の準備す。また一部をもってバーモ付近を占領し(第二大隊を充当)軍の側背を援護す。軍の攻撃は九月上旬を予定す」との計画が示された。

命令どおり八月二十六日、緬支国境雲南省腕街通過。

同月三十日芒市着。

九月十六日第一次断作戦に参加した。

この次期雲南省の気候は日本の秋頃の気候に似ていた。

木イチゴが実っていた。

連日雨が続き、夜は冷える。

既に第三大隊は交戦中であった。

第一大隊が戦線についた夜、深い谷底から異様とも思える、地獄の底から出るかとも思われる叫び声が上がってきた。

夜襲敢行突撃の声である。

銃砲爆撃の轟音とは違う人間同志の決死の喚声である。

これ程凄まじいものは過去の戦場でも聞いたことがなかった。

夜襲は敵と接触するまでは隠密に隠密に進むが、一旦敵と交戦すれば敵を制圧するためおのずと喚声を張り上げる。

それは彼我とも同じである。戦っている中国軍は、北支事変の前面の敵とは違う訓練された兵力かも知れない。

翌朝、我々も戦場へ辿りついたが、中国兵の姿を見て驚いた。

あどけない顔の少年兵が傘を背に負ったまま死んでいた。

確かに昭和十二年、平原鎮や太原攻略当時の中国兵の姿とは大きく変わっていた。

中国軍とは二年の歳月を経て二回にわたって戦うとは思わなかった。

断作戦

雲龍寺から、一の山、二の山、三の山を望む。

印支連絡の遮断を命ぜられた第三十三軍は、芒市以南の地に龍・勇の二ヶ師団を集結し九月三日を期して(十六連隊は十六日まで)攻撃を開始したが、敵は十五ヶ師団を擁して人海戦術を展開する雲南遠征軍で、頑強に抵抗する。

衆寡の勢いは如何ともなし得ず、怒江進出計画は挫折した。

また北方の要衝ミイトキーナ、拉孟、騰越守備隊も相次いで玉砕したため、遂に軍は攻撃を中止して戦線を整理し、芒市、龍稜の間に兵力を集中して断作戦一期は終了した。

そして第二師団は中部ビルマに転進、方面軍の指揮下に入ることになった。

これに先立って私は九月十五日、中華民国雲南省龍稜県三の山に於いて戦闘中、『敵銃弾を左前膊部に貫通銃創を受け、第二師団野戦病院に入院、九月二十九日ラシオ第百二十一兵站病院ラシオ分院に転院、十一月三日明妙第百二十一兵站病院を退院、十二月十二日トングー県トング帰着』

さらに九月十五日、敵の猛攻が繰返されて負傷寸前、直撃弾によって一時意識不明となったが、爆風だけで負傷はなかった。

我が第一大隊は九月十六日より戦線に到着、最初に与えられた任務は雲龍山前方放馬橋を経て、二の山の夜襲であった。

三日前から降り続く豪雨はやまず、むしろますます激しくなるばかり。

暗い夜に加えて睡眠不足で方向すら判断出来ない。

放馬橋に到着するや前方の山頂から一斉に銃砲撃を受け、放馬橋にかかる橋下に入り敵弾を避けた。

銃砲撃が止み、人員を調べたら天野軍医中尉と葉梨衛生上等兵が居なかった。

恐らく戦死したと思っていたら、翌朝ひょっこりと出て来てみんな無事を喜んだ。

前にも勝股大隊長と辻政信参謀のことは述べたが敢えて併記を問わず触れる。

二の山攻撃命令をうけた大隊は暗闇の中、初めて支給された方向指示器を私の胸に下げて進んだが、巻いてある地図が雨にぬれて機械の針が思うように作動しないのである。

これは全く役に立たなかった。

勘を頼りに二の山の攻撃準備位置に行くとしても山が幾つも重なり合って、場所によっては重なったり離れたりして目標が捉え難い。

こんな状態で一晩中歩き通して朝になってしまった。

それがため第三中隊を第一線に進めて昼間攻撃せざるを得なくなり突入した。

九月三日の払暁である。

結果は奪取したが、多くの犠牲者を出してしまった。

敵を撃退させ、その壕に入ったことが誤りであった。

敵は自分達の造った壕であるから目標位置として正確に狙えるのである。

その壕の中には多くの敵の死体が横たわっていた。

壕の中に入った直後に第二中隊が危ない状態になっているという伝令が来た。

大隊長に連絡のため壕から飛び出た瞬間、迫撃砲が壕の中で炸裂した。

伝令兵二名、通信兵三名全滅である。

同じ集落で通信中隊より派遣されてきた山尾実君もこのとき即死した。

奇跡的に私は助かった。

この二の山作戦で、これは三の山であったという説もある。

夜襲に失敗し、昼間(払暁)攻撃になったのは、後方龍雲寺で督戦していた辻参謀の意向によるものである。

勿論辻参謀は人事権までは持っていない。

作戦指導権のみを有し、それも師団長命令となるが、実質は辻参謀の意向によるものである。

陸軍大尉勝股治郎は現役免除、予備役編入、第一大隊長免職、師団兵器付となり、誠に気の毒な状態にあった。

戦場の常とはいえ、いろいろ誤算もあるだろうが、現場にいてさえ不案内な立地条件であるのに、後方にあって地図だけを頼りに望遠鏡でのぞいて指示をしていたのだが、思うようにゆかなかった。

しかも逃げたわけでもなし、夜襲が出来なかった償いを危険な払暁攻撃に変更して実行したのだから、むしろ褒章すべきでなかったかと異議を言いたいところであった。

このことは戦後申し立てたが、どうにもならなかった。

それより困ったことは大隊長を失ったことだ。

勝股大尉は士官学校出身の現役軍人として耐え難い心情であろう。

またそうであればこそ許されなかったのかもしれない。

私もその責の一端にあり勝股氏の名誉を回復してあげたかった。

元陸軍大尉、越智春海著の『ビルマ派遣軍壊滅す』・「ビルマ最前線」一六四頁には勝股大隊の二の山攻撃の様子が次のように詳しく紹介されている。

「二の山攻撃については、地図不備による目標誤認が派生して、とんだハプニングを惹起した。攻撃部隊は勝股大隊……略……この夜の被害は甚大で大隊にはもはや攻撃力がなく、六日からは甲山陣地の中腹にタコツボを掘って篭城するだけとなった。」

そのときは既に大隊長不在となり阿部少尉が副官としているだけ。

加えて私が負傷入院となり、残った本部要員に御苦労をかけたことである。

私が退院をした十一月三日、第二師団は中部ビルマへ転進をしている。

トングーで私も追及、十一月十二日をもって連隊本部人事係として転任することになった。

長い間一大隊本部付としてお世話になった。

斯くして龍稜会戦は、雲南軍に与えた物心両面の圧迫は甚大なものがあったが、究極の目的である拉孟・平戛、騰越の三守備隊の救出は出来得ず玉砕した。

トングーに帰着後、雲南で損耗した兵員を中国戦線より転用した。

主として補欠要員として徴兵した人達が充当された。

本県出身者も多く含まれており、天羽大尉以下であった。

昭和二十年一月、トングーにおける部隊再建と次期作戦準備が終わり、一月十三日にトングーを出発、サガイン県タヂンに到着した。