日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣

生と死の極限に生きて

飢餓との戦い

ガダルカナル島の作戦地域は聖籠町から弥彦村までの距離にも満たない。

しかも海岸地帯で奥行きは浅いのである。

最初のうちは多少体力も残っており、五日間で二合程度の米は口に出来たし、足りないところは付近の雑草やらパパイヤの幹等を、また月夜には浜辺に出て椰子カニを捕らえたり、椰子リンゴを食ったりしてしのいできた。

だが既に月夜になっても食糧の補給が絶え、周囲のものも食い尽くしてなくなってきた。

体力は衰えるばかりである。

たとえ食糧が補給されたとしても後方まで運搬出来る者が居なくなっている。

敵は馬鹿にしたように操縦士が見える程の低空飛行をしてくるようになった。

人間は猿と神様のあいの子みたいなものであろう。

自然の中で進化をしたものだから、こんな状況の中では動物本然のものに戻り、動物としての本能が働くようになる。

従って動物感覚によって食える草根木皮類と食えないものが判別出来るようになる。

島には食えない草や植物がある。

見たところおいしそうに見えるが口が裂けるような植物があった。

しかし他の動物と違うことは人間には知恵があるので蓄えるという習性がある。

他の動物は腹一杯になれば満足するが、人間は蓄えるために争うことが起こる。

所詮、人間も自然界の一構成員であり、工夫をすれば自然の中に共存できる。

自然の野菜、樹木、樹脂、魚類、爬虫類、昆虫、動物等のあらゆるものを口に入れた。

何がしかの栄養が取れ生命維持に役立った。

この場合、必要なことは顎も歯も強くなければならない。

私のように大正初期の不況の農村で自分に必要な栄養は、自分で魚を取ったり骨まで丁寧に口にした。

そして粗食と労働に耐えて鍛えた体である。

だからこのような原始的な生活にも順応できたのである。

次に得た経験は、人間の生命維持のためには化学合成物質では生きられない。

絶対に土から生まれ出たものでなければ、生命は育たないということを知った。

生存者が少なくなると、淋しさを越えて心の支えがなくなり、精神的にも均衡を欠いて弱くなる。

栄養失調に加えてマラリアの高熱が続くと、脳障害を起こして気が狂う。

普通の状態でも気がおかしくなるのだから。

A軍曹は川に入って出ようとしない。遂に川の中で死んでいた。

B軍曹は進級をしたと申告に来る。

C軍曹は、銃砲弾を雨と言って、傘を貸してくれと言ってくる。

D軍曹は、日に何度も私のところへ朱肉を貸してくれと言ってくる。

E君は、銀座の叔父さんのところへ行くと言って出て行った。

F君は、迎えの船が来たと言って早く行きましょうと海岸へ走って行った。

こんな人達にどのように応じてよいのか。

むしろ自分も狂ったほうが楽になるのではないかとさえ思った。

気が狂った者は四〜五日後には必ずと言って良いほどに逝くなる。

その筈である。

正常であっても食糧は取れないし、目前に死刑の執行と拷問を見ているようなものだ。

逝くなると、その遺体には燐蠅が覆って蛆を産み付けて三日位で綺麗な白骨となり、そのままの姿勢で残る。

私も手に小さな傷を負ったが、化膿すると何時の間にか蛆がたかって膿を吸っている。

膿が無くなると肉の中に入って食いつくからチクチクと痛い。

体が丈夫のうちは払い落とすが、重傷の者や重病人は払い落とす力も無く、蛆の山に埋まってしまう。

砲銃爆撃で戦死するよりもむしろ悲惨である。

周囲は戦友の屍(しかばね)が異臭を放ち、照りつける暑い太陽、湿度の高いところで敵の銃砲爆撃による煙が地面を這うように立ち籠める。

その火薬と煙の臭いと、屍の臭いが一緒になって鼻に沁み込み、なんとも言えない。

毎日がその様な状態であるとあまり苦にはならない。

生きとし生きる者、誰でも生を欲しい、死から逃れたいのは当たり前である。

しかし、生き延びられる条件が全く閉ざされると、それほど生と死にこだわりがなくなる。

余程強靭な精神力か悟りの境地に至らないと気がおかしくなるのは当たり前である。

このための教育を軍隊という組織の中で培われた筈であるが、あまりにも人間社会とかけはなれた環境におかれると順応出来得なくなる。

タコツボ雑感

ガダルカナル島の約四ヶ月間は、命を守るために穴居生活をしたようなものだ。

昼間は砲爆撃で物事を考えている余裕はない。

いつ自分の壕に直撃弾が落ちるか、いつ敵が戦車を伴って攻撃をして来るかに供えているだけだ。

夜になると昼間の喧騒が嘘のように、静かで平和な環境が訪れる。

戦争をしているとは思えない静寂である。

壕の外に出ると、昼間の名残のにおいはするが、樹間に星がまたたいて何の音も聞こえてこない。

みんな死に絶えたような静けさだ。

幾万人の命を呑みこんだところとは想像もつかない。

悠遠広大な星空を見て愚かな人間同志の争いが馬鹿らしく思える。

仲良く共存出来ないものか。

腹が減っているから考えも纏まらないが、とにかく何か腹いっぱい喰ってみたいという願いだけだ。

我々があらゆる恩愛の絆を絶って死を決意できるには、死に対する満足感をもつものが背景になければならない。

意味のない死は、死に至らないが、それは国家の安泰であり、同胞肉親の平和で幸せな生活の確保以外何もない。

亡くなった戦友もみんなそれのみを希って殉じて逝った筈である。

特に召集された人達の妻子に対する想いは如何ばかりであったであろうか。

私は戦後家庭をもって初めてあの人達の心境が分かった。

我々は、職業軍人という立場と面子があっても、そう簡単に死への道と割り切れるものではない。

人間は死を恐れ、生きることに執着をもつことはあたりまえのことである。

ただ断言できることは、多少でも部下を配され、指揮を持つ立場に立った場合、異常な戦場では指揮官の一挙一動が部下に影響を及ぼす。

部下は指揮者の顔色ばかりを見ているのである。

古来日本武士道には"死ぬことを見つけたり"という武士の心得にあるが、決して死を軽々に扱ったものではなかった。

死というものが他に策のない最善の策であり、その背景にはそれなりの個人的にも社会的にも得心の出来る価値観と保証があってのことだと思う。

我々は明治維新の国家建設の途上において"滅私奉公"殉国の士""身を鴻毛の軽きにおき""一死報国"等々、国家と言う組織を守り、それを育てるための教育訓練を受けてきた。

今こそ、その場に置かれている。

優勢な敵を目前にして生と死の極限状態の中にあっては精神の均衡を保持するだけでも容易なことではない。

昼間どんなに敵の猛攻があったとしても、生きるための食べ物だけは摂らねばならない。

この際は食べ物などの表現ではない。

餌探しといったほうが適当かも知れない。

こうして昼間すり減らした神経は夜になるとすべてを忘れ、放心したような眠りにつく。

眠りから覚めるから死がある。

眠りから覚めなければそれが即、死になるのだから、眠りよ覚めるな、と願うような気持ちで眠りにつく。

判断力も思考力も常軌を逸していたのかも知れない。

或いは死を悟った神経は異常な程に磨ぎ澄まされていたのかも知れない。

いつも朦朧とばかりしていたのではない。

敵である米軍は恐らく真摯なクリスチャンであろう。

しかし国家目的遂行の前には宗教も道義もなく、ただ殺戮だけである。

明日もまた命のある限り戦わなければならないのだ。

先程まで話をしていた戦友が一瞬にして物言わぬ死体となる。

そして三日程で綺麗な白骨として残る。

お経の経文を思い出す。

『人や先、我や先無情の風き来たりぬれば二つの眼忽ち閉ぢて白骨の骸となり、夜半の煙となる』

というように肉体も心も霊もこの世から消え失せて零になる。

草や木が枯れて土に返るという宇宙の摂理そのものなのだ。

これが自然の大原則なのだ。

即ち"生死一如"であり、何人もこれに背くことは出来ないのだ。

ただ遅し早いの問題のみである。

しかし、南冥の孤島に人知れず死んでゆくと思うと淋しい。

私を救ってくれた飯塚綿作君、中村諦一郎君、可愛がってくだされた源大隊長殿、親しかった中村勤君等々は既に冥途に先行した。

死もまた楽しいという心境になってゆく。

こうした生と死の極限にあっては一般社会に無い崇高とも言える人間愛、友情が結ばれ表現される。

国家国民のためというだけではなく、もっと身近な尊敬し、信頼し合う友に対しての自己犠牲を惜しまない人の心の美しさが見い出せる。

一面、人間である弱さ、醜さの現れもある。

こうして壕の中で一人、孤独のとき、言い様も無い寂莫感に襲われ、或いは悟り、これが明日の戦いの糧つくりとなる。

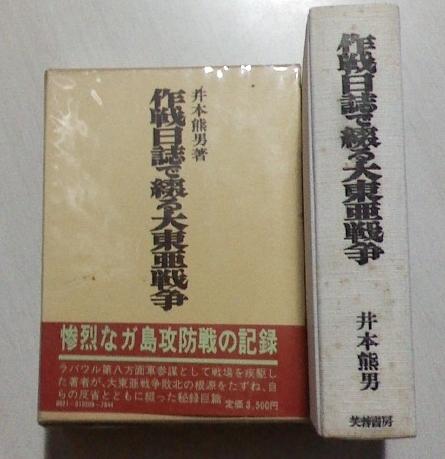

参考 陸軍大佐 井本 熊男著 『作戦日誌で綴る大東亜戦争』より

戦後米国の戦史を見ると、ガダルカナル島作戦間、第二師団の攻撃が失敗するまで米国の戦争指導中枢が、ガ島確保について楽観していなかったのは事実である。

全般兵力の運用についても、欧州に指向するか、太平洋を増強するかについて大統領までも加わって紛争を続け、対策を練っていた。

遂にガ島方面に空陸兵力を増強し、西南太平洋戦指揮官マッカーサーに命じてガ島確保に苦労している南太平洋地域指揮官ゴムレー海軍中将と特に航空兵力をもって支援させた。

ガ島を中心とした米軍第一線も苦闘を続けていたことは確かである。

陸上戦を担当した海兵第一師団は絶えず兵力の不十分と陣地の不備を痛感しつつ戦ったようであるが、その兵数は常に我が軍より遥かに多く、火力装備を総合すればその戦力は少なくとも我が軍の十倍以上であった。

補給は彼等としては不十分と感じたと思われなかったが、常に十分に射撃し、たらふく食って戦った。

敵は合理的な力をもって戦いに勝つ為に、特に戦闘、戦略の中枢が憂慮をもって論議し具体策を講じていた。

これに対し我が大本営陸軍部は、いわゆる戦争指導中枢部なるものは、きわめて強気で楽観的でガ島はそのうちわが方に有利に片付くという架空の観念を基礎として対応し、ガ島戦の具体的な様相をほとんど認識していなかったのが実情であった。

米軍は陸海空統合力を発揮してガ島に最強の海兵第一師団を基幹とする約二万の兵力をもって上陸し、海・空軍力を統合し所在の各軍の戦力を常時フルに発揮して、ガ島を中心とする航空の行動半径の範囲に強力な防衛圏を構成して逐次兵力を増加しつつ、ガ島を堅固な反抗の根拠地たらしめることを図った。

その兵力に対する補給は潤沢に行われ、戦力の安全維持、増大発揮を可能たらしめた。

それに対しわが方は戦力の発揮に極めて不利な態勢において、陸海空バラバラの状態で戦う外なき条件のもとに、敵より遥かに弱い空海戦力を短時間、間歇的に指向する状態で攻勢をとった。

わが方の補給の実行はきわめて困難で、所要量の三分の一内外を補給し得たに過ぎず、特に食糧の欠乏は甚だしいものであった。

ために在ガ島全体兵の戦力は一挙に激減した。

これでガ島の奪回ができる道理はなかったのである。

当時絶対優勢な敵の空地兵力の跳梁下おいては昼間敵に暴露するような正攻法をとることは絶対不可能であった。

夜間機動かジャングル内の昼間機動で敵陣に近づき、夜襲によって銃剣突撃する以外にわが方が取り得る戦法はなかった。

大本営でそのことが判っている人間は一人もいなかった。

「大本営、陸軍大佐、服部作戦課長ガ島偵察報告」

服部大佐は十月三十日出発してガ島に赴き十一月十一日帰京した。

その偵察の結果について次のように述べている。

ガ島の実情は想像を絶するひどい状態である。

第二師団の戦力は四分の一以下と思われる。

第二師団が正攻法をとることが出来なかったのは当然である。

敵機の跳梁は目に余るものがある。

我が方は射撃することも出来ず、もっぱらジャングルにかくれることによって生存しているのが実情、補給続かず将兵ことごとく栄養失調の病状を呈している。