日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣

生と死の極限に生きて

ガダルカナル島 上陸

日米決戦場となったルンガ(ヘンダーソン)飛行場

十四日エレベンタ泊地出帆である。

大隊本部は艦名不詳の駆逐艦に乗船。

夜間航行である。

あれ程美しい星空が今夜は不気味な輝きに見える。

真っ暗闇の海上を全速で走る。

舷側に立っていると波しぶきで濡れる。

五時三十分頃、上陸準備完了。

上陸の命を待つのみ。

ガダルカナルの戦闘状況、特に敵状は全く知らされていない。

幸いに敵の攻撃もなくガダルカナル島エスペランス海岸に到着した。

十五日午前一時三十分頃、兵員、資材、弾薬、若干の食糧等の揚陸を完了した。

ガダルカナル島初めての夜である。

エスペランスの海岸は不気味に静かな夜である。

十月十六日 金曜日 晴れ

夜が明けると共に俄然前線の銃砲撃、空を飛ぶ飛行機が金属音をたて椰子の木すれすれに飛来する。

敵は既に我が軍の上陸を完全に察知している。

佐渡丸と九州丸は一旦沖合いに退避して再び停泊した時、九州丸は被弾して大火災を起こして擱座した。

今でもエスペランスの海辺で打ち寄せる波に小さくはなっているが、その残骸は痛々しく波間に漂っている。

ジャワ島を出港した輸送部隊は歩兵第十六連隊と歩兵第二百三十連隊、その他特殊部隊であり、日本郵船所属の輸送船は笹子丸、吾妻山丸、九州丸、佐渡丸、南海丸、崎戸丸の六隻である。

船団は駆逐艦八隻に護衛され、十月十四日ショートランド島東方で船団を組みガダルカナル島に向かった。

これらの船には軍人でない一般船員が乗船していた筈であり、これらの人々の心意気は讃えなければならない。

昼間はジャングルから出ることが出来ない。

声を殺して密林にひそむ。

湿度は高い。

暑い太陽がまぶしく樹間を通してくる。

午後一時頃持病のマラリアで発熱する。

こんな暑い気温なのに寒くて体がふるえて止まらない。

この体力で戦闘に耐えられるのか。

しかしマラリアは間もなく熱が下がる。

熱が下がれば嘘のように体力が回復し、平常となる。

激しい砲爆撃音で既に上陸をしている部隊の死闘が窺える。

タサワロングで座礁した九州丸

十月十七日 土曜日 晴れ

この日は戦線急を要すとのことで、夜間行軍ではなく、昼間椰子林の繁みを縫って進んだ。

そこに異様な姿が目に飛び込んできた。

一木支隊の兵である。

歩くことが出来なく這って我々に食べ物をねだる。

その姿はもはや日本軍ではない。

乞食同様な姿である。

哀れやら、悲しいやら、腹が立つやら、やるせない気持ちになる。

今迄の戦線にはなかった現象である。

この姿が何日も経ずして我が身に迫ってくるとは想像もつかない。

これが訓練された日本兵の姿であろうか。

我々の経験したことのない前線の状況なのであろう。

我々は定められた食料しか携帯していないが分けて別れた。

あの兵達は、おそらく生き延びることは出来なかったであろう。

肉親には語れない情景であった。

十月十八日 日曜日 晴れ

この夜、各隊の上陸集結は完了し、コカンボナ地点に於いて夜を待って各大中隊長を集めて、連隊長の命令が下達された。

源大隊長が角谷中尉を帯同して出発、集合地点近くに行くと、闇を貫いて猛烈な迫撃砲の攻撃を受けた。

あの闇夜の中、なぜ狙い打ちのように着弾したのかわからなかったが、源大隊長は無念の即死をされた。

源大隊長の死は、大隊全員に大きな衝撃と不安を与えた。

特に、私にとってはノモンハン事変以来、大隊本部書記として公私共に温情のある懐に抱かれ、父とも思って仕えてきた。

万喜子婦人、長男弘道さん、長女和子さんと家族ぐるみのお付き合いであった。

階級の襟章と軍刀だけでもと持っていたのであったが、栄養失調等で体力も弱り携行出来なくなった。

申し訳なく、今でも心にお詫びをしている。

勿論、大隊長を狙って撃ったのではないが、翌朝になってみると椰子の木にマイクロホンが仕掛けてあるのを発見し、米軍の科学兵力を知らされた。

我が軍が僅か二〇キロメートル程度しか届かない波長の四号無線機を軍事機密扱いにしていた装備と比較してみても兵器、資材に大きな差があったかを物語るものであった。

この日下達された命令要旨

1.敵状略

2.軍は主力を持ってルンガ飛行場南側方向より敵の側面を急襲し、ガ島の敵を一挙完全に殲滅すべし

3.第二師団は十月X日、主力を持って飛行場南側方向より敵の側背を急襲しガ島の敵を一挙完全に殲滅すべし。

第二師団長はコカンボナ付近において、師団の右攻撃命を下達した。

第一大隊は上陸直後、大隊長戦死の悲運に伴って川勝第一中隊長が第一大隊長代理となった。

このときの軍装は最大限の重装備で、食糧は三日間の携行とした。

あとは「ルーズベルト給与」だ。

この言葉を合言葉にして勇躍前進を続けた。

ルンガ飛行場を突撃日をX日とした理由は、川口支隊の攻撃が奇襲的な夜間攻撃を海岸線より実施したが、一夜にして大損害を蒙った経験に鑑み、正攻法では成功の見込みなしとの論と、攻撃部隊をマタニカウ川西方地域からジャングル地帯に敵に隠れて遠くアウステン山南側に出る迂回作戦のどちらかという激論が作戦指導部にあったためだが、結果は迂回作戦となりX日を決定出来なかったというのが経緯である。

この間、将兵は常勝を信じ意気は昂ぶっていた。

ガダルカナル島の夕陽も落ちて暗くなりかけた十八時頃、アウステン山の山麓に集結、工兵隊を伐採部隊として前人未踏のジャングルを切り開いて登り始め、その後に続く歩兵部隊である。

当然速度は遅くなる。

加えて天も破れたかと思われる豪雨である。

前の兵につかまっていないと道を失うような真っ暗闇の夜である。

十月二十日 火曜日 晴れ

アウステン山は急峻である。夜半過ぎ漸く山頂らしいところに着いたようである。

その後も一挙に下ることは出来ない。

工兵隊の作業もさることながら峻険な斜面を登るとき以上に歩きにくい。

休憩をとるにも樹を股にはさんで背嚢を枕にするようにして休まないと起き上がれない。

山頂に着いた頃、水もなくなったが、豪雨に葉を丸めて集めたら水筒は忽ち満たされた。

十月二十一日 水曜日 晴れ

十七時三十分頃、闇夜を利として、ようやく目的地に到着した。

昭和四十六年ガダルカナル島に政府派遣の遺骨収集に行ったとき、飛行場の方向からこの渡河地点まで歩いた。

その場にたった写真が新発田自衛隊三十連隊の白壁兵舎にある戦史資料館内に貼ってある。

こんなところであったのか。

あのとき眦(まなじり)をあげて決死の命令をうけたことを想うとき、感無量なものがあった。

この命令が一昼夜にして那須兵団長、広安連隊長、古宮二十九連隊長、各大隊長以下幹部を含め多くの将兵を戦死させた。

兵力の半分が逝くなったことになる。

次の命令である。

この命令は私が命令受領者として連隊本部で受けた。

命令要旨

「師団は天命神助の加護により敵に全く企図を秘匿して、ルンガ河東側に進出し得たり。ルンガ飛行場攻撃X日を十月二十四日とする」。

この命令には大きな誤認があったのだ。

天命神助の加護により敵に全く企図を秘匿し、とあるものの我が軍の全行動はアウステン山の迂回行動を含め敵の無線探知機が逐一傍受し、察知していたのであった。

そして敵は迎撃準備万端を整えていたのである。

それにつけても源大隊長が戦死をされる前広安連隊長に対し、敵状も分からず、前二回の攻撃失敗の状況からして何か別の方法を取るならいざ知らず、この状況のまま攻撃をしても損害を出すだけでしょう、と進言されたことを思い出す。

そう言われても連隊長本人の意思によって裁量する余地の無いことは知り尽くしての発言であったことは私共本部において源大隊長がお話をされておったところである。

既に勝てる戦いではなかった。

両指揮官の胸はさぞかし辛かったことと思う。

源少佐は金鵄勲章を拝受しており、その見識と経験を兼備した武人、人格者であった。

既に自分自らがこの戦闘に死を覚悟して、部下に対しても自ら悟らしめたのかも知れない。

遂にその日、その時、その場所が来たのである。

大隊長は先陣を切って戦死されてしまった。

その関係で第一大隊は飛行場攻撃には予備隊としての展開隊形となった。

米軍の科学を駆使した周到なる布陣に対しての夜襲決行であった。

攻撃隊形は、

右翼隊長=歩兵三十五旅団長(歩兵一二四連隊、第三大体)=川口少将。

左翼隊長=第二師団歩兵団長=那須少将。

予備隊長=歩兵十六連隊長=広安大佐。

この展開で敵陣に迫った。

ルンガ飛行場の夜襲は命令どおり十月二十四日の夕刻より開始された。

しかし、すさまじい砲銃火網と張りめぐらした鉄条網、火炎放射器にはばまれ、戦場は昼間のような照明になる。

突撃は挫折、損害続出し、二十五日の天命を迎えた。

昼間は樹林を薙ぎ倒しても進もうとするのだが、間断のない各種火砲の弾幕のため身動きが出来ない。

高温多湿の炎熱で喉が渇いて水が欲しいが水は無い。

掘った壕の中で、切った樹の根から出る僅かな樹液をしゃぶった。

直撃を受け、壕内で死んでいく者続出する。

十月二十五日 日曜日 晴れ

二十五日の夜襲は予備隊の我が連隊も、左翼の増加され那須少将の指揮下に入り突入する。

突撃開始と同時に全火力をあげた彼我の戦闘は天地も裂けるような轟音である。

決して誇張ではない。

突入隊形は左図の通りであった。

この夜襲の結果、那須少将、広安連隊長、第二、第三大隊長、各中隊長の半数は戦死した。

斯くして敵の第一線陣地を突破することも出来ず、作戦は頓挫した。

私は指揮班長として壕を掘る暇もなく、樹木を楯としていたら、壕を掘り上げた飯塚綿作軍曹が私の腕をつかんで、「曹長殿、この壕に入ってください」と自分は壕を出て、次の壕を掘り始めたとたん、射られた。

戦闘力を失う重傷であった。

彼は自分を犠牲にして私を救ったのだ。

あの場合、不用意に壕外にいれば敵の弾道でないところはない状況であった。

飯塚君を犠牲にしてしまった。

彼は、これが原因でコカンボナ野戦病院で戦傷死した。

この犠牲は何であったのであろうか。

飯塚君は私の一年後輩で、同じ第一中隊に入隊、下士官候補者として満州延吉市の教導学校を卒業、第一中隊では絶えず私を兄のように慕ってくれた。

私が大隊本部に書記として配属され、今井重松氏が少尉候補者に合格すると、飯塚君が私の後を追うように第一大隊本部付となった。

彼は大変な麗筆家であった。

私は、彼の髪を切って、源大隊長の遺品と一緒に持っていたのだが、共にその戦場で紛失してしまった。

申し訳ない。

地下に行ったら謝らねばならない。

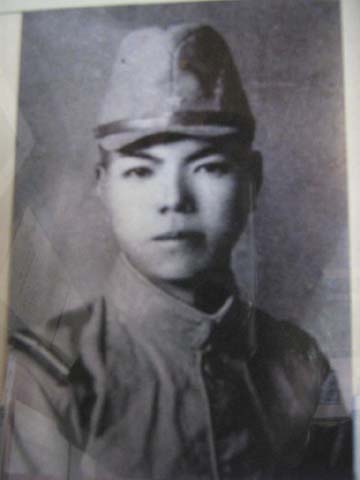

今も彼の写真は机に飾ってある。

ルンガ飛行場で私をかばって死んだ飯塚綿作君

十月二十七日

旅団長、連隊長、大隊長戦死、兵力は半分以下になった。

しかも遺体は火炎放射器によって焼かれたので判別も困難であった。

連隊副官野田大尉以下、遺体収集に出たが遂に収容することは出来なかった。

十月二十八日

軍命により残余の兵を集結、戦線を縮小して、再びあのアウステン山を越えて海岸線に撤退である。

このようにしてガダルカナル島奪回の第三次にわたった攻撃は失敗に潰えた。

加えて夜襲以来二日間で、食糧も尽きかけてきた。

負傷者を抱えながら、なんとしても糧秣集積所までは辿りつかねば餓死を待つだけである。

本部隊員は一般中隊より損害は少ないが、飢えは同じである。

こんな姿で来た道を引き返すことになるとは思ってもいなかった。

黙々と山中を歩く。

それでも敵が追撃して来ないだけ幸いである。

十一月一日

登りの急斜面に差しかかったとき、突如前方の岩の上に立派な髭をつけた将校が軍刀を立てて厳しい眼差しをして立っておられた。

陸軍大佐、堺吉嗣であった。

開口一番

「貴様達のその姿は何だ。もっと元気を出せ。私が広安連隊長の後任として赴任した堺である。只今より連隊の指揮をとる。」

我々のヨタヨタ姿を目にして驚いたことだろう。

後年、「あのときは涙が出たよ、日本陸軍の精鋭と聞いて来たのだが」と述懐された。

勿論全般の戦況は熟知のうえ着任をされたことである。

誠に温情のある指揮官であった。

よく部下の事情に精通して労わった。

終戦後、復員完結後も堺氏は最後の連隊長として九州の大牟田市大字四ケの故郷から毎年欠かすことなく、新発田市で挙行される越佐招魂祭に併せて旧歩兵第十六連隊生存者による戦友会(新発田城があやめ城と呼ばれていたことから戦友会をあやめ会とした)の慰霊祭に出席をされたが、九十六歳で逝去された。

この新しい連隊長の着任で少しは将兵の志気が盛り返した。

しかし食糧は補給困難になり、既に栄養失調症が現れている。

敵の猛攻に屈し、今後どのようにして反撃の作戦があるのか。

ただ黙々と来た道を歩く。

新連隊長の着任の前夜、山腹に一夜を明かしたとき、隣に寝ていた佐渡郡姫津出身の今井浅次郎経理軍曹が「痛い」というと、急坂を転げ落ちるかと思われる程、苦しみだした。

何事かと思って見たら、見たこともない大きなムカデが二匹、体の下から這い出てきた。

そのムカデに咬まれたのである。

ムカデの場合はハサミのように咬むから傷口が二つになる。

サソリの場合は尻尾で刺すから傷口は一つである。

どうしようもなく、一昼夜唸りどおしに苦しんだ。

気の毒であった。

それにしても私も隣にいたのだから危なかったのだ。

彼はあれから地面に寝る際、多少臆病になった。

それ以外に寝るところもないのだから、まあ敵弾よりはよかったと慰めた。

攻撃の前進のとき、工兵隊は樹木を伐採するにも上空から見えないようにトンネル式にして気を配った。

しかし、結果はその行動を敵は既に察知していたのである。

今、この退却も恐らく分かっていることだろうと思う。

しかし、当初の撤退集結地点までは積極的な攻撃はなかった。

果たして敵は、今後どのような作戦を展開しようとしているのか。

当初の集結地沖川の線に達したとき、一応やれやれと安堵感を得たのも僅かな間だった。

敵は、日本軍がアウステン山に戻り、海岸線に近いこの地に布陣することは、地形、条件等の戦術上、当然考えていたところであった。

敵は既にマタニコ河を渡り、"血染めの丘"(現在も彼我共にそのようによんでいる)に進出して待ちうけていたのである。

負傷者の殆どは水無川の野戦病院に担送をした。

野戦病院と言っても建物や天幕を張ってあるでもなく、敵の砲爆撃を避けられる水の無い川の懸崖の洞窟とか河畔である。

ここが何千名という傷病兵の墓場となったところである。

死体と患者が同居をしている有様であった。

これを処理する人員も体力もなかった。

戦後、政府派遣遺骨収集団として行ったとき、現地の人達が丁寧に集めて埋めておいてくれたので、多くの遺骨が収集された。

十一月十四日

我々が上陸したときに目にした一木支隊の兵達の様相が浮かんでくる。

昨日は人の身、今日は我が身の運命である。

すでに携帯食糧は尽きている。

弾薬の補給も欲しいが、食糧は緊急の問題だ。

ルンガ飛行場の戦友将兵の遺体は、一体も葬ることが出来なかった。

昼の静かなひと時、久しぶりに椰子林をはずれた太陽のあたる崖下で、新発田市出身の中村勤軍曹、佐渡郡岩首の中村諦一郎曹長、中蒲原郡鹿峠の飯塚軍曹(ルンガ飛行場で私のため負傷後送中)が車座になった。

話題はもっぱら故郷の冷たい水、餅、お菓子で腹をいっぱいにしたい等で、空腹をせめて話しで紛らわしていたところ、そのど真ん中に迫撃砲が射ち込まれた。

ここで中村曹長、中村軍曹が戦死、飯塚軍曹はそのまま後送となった。

私一人が助かった。

敵は既に台上に迫っていたのであった。

あの楽しい話はふっとんで修羅場と化した。

ノモンハンのとき私を救ってくれた中村曹長も死んだ。

このようにして親しい部下友人が死んでいくと、生きていく張りがなくなる。

気の許せる親しい戦友であったのに。

こんなことになると自分もいつ死んでもよいという気持ちになり生にこだわらなくなる。

よもやあんなところを狙われたということはジャングル戦の難しさである。

十一月十五日。

密林の夜は明けた。

海上からは艦砲射撃が地面を揺るがすように射ち込まれる。

直撃弾が当たれば体全体がふっとんでわからなくなる。

血染めの丘からは野砲、迫撃砲、銃撃、空からは掃射される、壕から顔を出すことも出来ない。

友軍機は一機も来ない。

戦争ではない。

一方的に撃ちまくられているに過ぎない。

今死ぬか、今度死ぬかの緊張が一日中続く。

夜が来るとようやく各中隊より状況の報告が届く。

日毎に損耗してゆく。

今夜は陣地を移動して小川の線に行く。

ここが連隊が最後まで踏みとどまった陣地である。(現在は相当部分、住宅化されている)

あまり暗くなると地形の状況が分からなくなるので、昼間敵の間隙をついて密林を縫うようにして移動をした。

その移動のとき、崖淵の岩陰に二人の聖籠村出身者に悲しい別れをした。

一人は眞野集落出身の私の先輩でかわいがって頂いた富樫角次郎曹長である。

富樫さんは岩陰に座っている。

「富樫曹長殿」と私が声をかけ「長谷川です」というと、顔を向けたが目をやられて全然見えない状態であった。

一緒に行きましょうと言ったら、俺は目をやられて駄目なんだ、構わないで行ってくれ。

「もし故郷に帰ることがあったらよろしく頼む」という。

ここで死ぬつもりなのだ。

悲しいがどうにもならなかった。

そしてさらに一〇〇メートル位進むと「長谷川曹長殿」と呼ぶ者がいる。

顔を見たが分からないでいると、「自分は曹長殿をよく知っています。

蓮野小学校の校門の前の家で田中という者です。私はもう動くことが出来ません。

もしも国に帰られたら私のことを伝えてください」という遺言であった。

この方も自分の力ではどうしようもなく手を貸すことも出来ない。

悲しい生き別れであった。

富樫さんは、兄の金太郎氏もよく存じており遺骨収集のときも御供物を預かって供養をしたが、田中さんの家は別の人の家になっていて一ヵ年くらい分からなかったが、その後、親戚の人が私の話を聞きつけてこられたので、このことをお話申し上げた。

共に同じ村に育ち、なつかしい故郷を愛し、悲しい想いを馳せながら異郷の地で逝くなられた。

他にも現在合併後の聖籠町では三十八名の方がガダルカナル島で戦死をされている。

その当時は、これが戦場の常という感覚であったが、今日の平和の時代に考えると何か空しく、そして死んでいった人達の心情に想いを寄せるとやるせない気持ちになる。

しかも正気で、誰も看取るものもいなく、全く孤独の中で自分の命が消えていくのである。

私に会って、故郷のご家族に伝えたことがせめてもの救いであったことであろう。

あの言葉は、自分の死を伝えるため、心から迸った叫びに近いものだったろう。

累々と横たわり、散っている死体の戦友も大なり小なり救われない心の傷を負って死んでいったであろう。

言いたいこと、伝えて貰いたいことをみんな持っていた筈である。

昭和四十六年の遺骨収集の際、掘り出された遺骨を見るときに何か言葉をかけられているような思いがした。

人間生きとし生けるもの、死に勝る大事はない。

こんな簡単に死を得られるものではない。

小川陣地に着いたのは午後八時頃であったと思う。

椰子林と丘陵の間を小さな小川が流れていた。

なだらかな斜面を駆け登ると、うねった台地が続いている。

ここで各中隊は展開陣地を構築した。

大隊本部は各中隊のほぼ中央部に位置した。

概ね各人の位置は定められているが、壕(タコツボ)をどのように構えるかは生か死かに大きな関係がある。

敵の方向、弾道の死角、しかも陸と海と空からの防御を考えねばならない。

私の壕は撤退まで変えることなく安全に命を守ることができた。

ここが最後までの橋頭堡となった。

あれだけのジャングルが裸になった。

布陣した壕の中で餓死、病死、狂死、戦死と次々と兵力は消滅していった。

もう誰もこの戦争に勝てると思う者は一人もいなかった。

タコツボの中でみんなどんな思いでいたのだろうか。

余談になるが、こんな昔話がある。

罪人を捕らえると、奉行は裁く前に狭い真暗がりのタコツボの中に閉じ込めておいて、頃合を見計らって白州に出して裁いたという。

その奉行は不思議と罪人の心を読み取って難なく、白状なり真実を掴んだという。

からくりを解くと暗いところに竹の筒を入れて罪人の独り言を聞き取っていたのだという。

人間孤独には耐え難いもので、暗く狭いところに一人ぽっちになると、自分で自分に話しかけたり自分の本音を吐いて懺悔をしたりする習性を巧みに利用したものだという。

小川陣地は翌年の一月四日までのタコツボに閉じ込められた戦闘であった。

我々は一週間程で飛行場を攻撃奪回する計画であったが、戦える戦備ではなかった。

制海権、制空権、制上権を失った戦闘はあり得ない筈である。

従って後方からの補給は至難なことになる。

逆に近代装備と化学兵器を持つ敵に対し、我々の戦闘の唯一の手段は夜襲のための銃剣一本しかない。

いずれ全滅は自明の理である。

頼みとする飛行機は上陸以来一機も見たことがない。

絶海の孤島に孤立無援、捨てられたも同然である。

大和魂だけでは戦えない。

しかも栄養失調に罹り、体は思うように動けない。

闇夜に乗じ、潜水艦等がドラム缶にロープをつけて岸辺に放り込む、"ねずみ輸送"がときたまあるが、前線の戦力をつけるに至らない。

米、砂糖、塩、マッチ等が入っている。

この運搬のため班を編成して出動するのだが前線に到着する量は少ない。

また受領に行った兵が病気や事故によって帰れない者が出てくる。

マラリア、栄養失調のため途中で倒れて置き去りにされる。

落伍は即、死を意味する。

それでも最初の頃は少しは前線にも物資は着いたが、十二月下旬頃になると補給が殆ど絶えた。

昼間は激しい砲爆撃で、壕から出られない時間である。

やむを得ず前面の椰子林に行くと敵の砲爆撃のお陰で椰子の実が落ちており、それが我々の唯一の食糧であった。

我々は昼夜を問わずタコツボ暮らしである。

特に夜の壕は敵の砲火もやみ、静まり返って天にも地にも自分が一人ポッチになったような静寂が訪れる。

こうした夜はいろいろな思索がよぎり、安息と深い眠りの時間となる。

朝になると、夜が明けないでくれればよいと思った。

タコツボは自分の城である。

寝室、炊事場、食堂、休息、そして墓場でもある。

入口は極力小さくして、中は寝返りができる仕組みである。

雑草を煮たり、湯を沸かしたりする場合は、絶対に煙は出せない。

その方法は、予め椰子の中にある白い脂肪を乾燥しておく。

火種は椰子の殻の繊維を縄にして壕の中に吊るしておく。

その先端に火をつけておく、即ち火縄である。

発火するのは銃の弾薬を使う。

剣の鍔部分の穴で弾頭が簡単に外れて火薬が出る。

その火薬に火縄をつけて椰子の脂肪を焚くと絶対に煙は出ない。

考えればよい知恵が出るものだ。

壕は砲弾の直撃にも耐えられるようにタコツボの上を補強しておく。

但し、艦砲射撃は防げない。

そして独り寝の壕の中で迫り来る死を前に人生を反省したり、死とは、宗教とは、戦争とは---自分なりの考えがめぐり、いつとはなく深い眠りにつく。

周囲には既に墓場となっている壕が無数にある。

ご遺族の方々には言えない悲惨な形での死がある。

これがガダルカナル島戦の実態であった。

敢えて記しておきたい。

人間の生活習慣は文明文化度の高い民族、未開地の原始生活等、種々あるが、人間はもともと自然の中で自然に生きて進化してきた過去を考えても、土の中に入って暮らすことは、寒暖、湿度、空気の循環等の自然の摂理に従ってよく順応し、住み心地の良いものである。

人間生活の三要素といわれる衣食住であるが、衣は藁屑でも木の葉っぱでもよう。

住の問題は先程のとおり元来の自然体を考えれば何とかなる。

しかし食糧のことはこれも動物の本能に還ればなんとかなるものだということは後刻証したい。

台地の上は、堺台と名付けているが米軍陣地である。

ふんだんな食糧で十分なカロリーをとり、白いシャツで体操をしながらの戦闘である。

こちらは骨と皮ばかりで燐(リン)蠅と同居、いや「りん蠅」を養殖しているようなもの。

まさに地獄と極楽が向かい合っている。